学院新闻

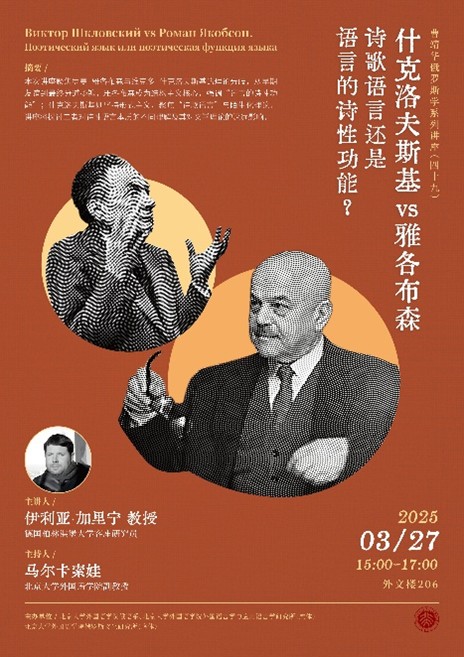

曹靖华俄罗斯学系列讲座:什克洛夫斯基vs雅各布森:诗歌语言还是语言的诗性功能

2025-04-01

2025年3月27日下午,德国柏林洪堡大学客座研究员伊利亚·加里宁受邀开办了题为“什克洛夫斯基vs雅各布森:诗歌语言还是语言的诗性功能”的讲座。本次讲座系“曹靖华俄罗斯学系列讲座”第49讲,由北京大学外国语学院俄语系、外国语言学及应用语言学研究所(虚体)和俄罗斯文化研究所(虚体)主办。俄语系师生参与讲座,与授课嘉宾深入交流。

俄语系外籍教师叶莲娜·马尔卡索娃副教授担任本次讲座的主持人,她首先介绍了主讲人加里宁研究员的学术背景。加里宁毕业于圣彼得堡大学语文系,学术视野开阔,成果丰硕,既具深厚的文学分析功底,又长期从事语言学研究,擅长跨学科、多领域的探索。他重点关注著名文艺理论家维克托·什克洛夫斯基,现正筹备出版多卷本《什克洛夫斯基文集》。他对这位俄国形式主义奠基人的深入研究与独到见解将在本次讲座中集中呈现。

加里宁研究员指出,什克洛夫斯基、雅各布森、洛特曼和巴赫金这四位享誉世界的俄国文艺理论家均与20世纪初兴起的形式主义学派关系密切:他们或为形式主义的开创者与理论建构者,或在批判与超越中推动其发展。这一学派的相关讨论早已突破斯拉夫学的研究范畴,广泛影响人文社会科学诸多领域,时至今日仍持续受到关注,展现出持久而旺盛的学术生命力。什克洛夫斯基23岁即发表《作为手法的艺术》这一在世界文学理论史中具有里程碑意义的论文,其学术生涯几乎贯穿整个20世纪。他的个人经历不仅见证了形式主义的诞生与演变,更可作为深入理解该学派的理想切入点。在讲座中,加里宁研究员以“套娃”式结构层层推进,条分缕析地讲解了什克洛夫斯基与雅各布森的私人交往、形式主义与结构主义的理论渊源,以及两位理论家对诗歌语言本质的不同理解。他旁征博引、语言风趣,不仅紧扣讲座主题展开论述,还延伸谈及20年代俄侨在德国的生活、莫斯科—塔尔图符号学派的影响等相关话题,为听众奉上了一场内容丰富、引人入胜的学术盛宴。

在交流环节,与会师生就俄国传统语言观、索绪尔语言学、逻各斯中心主义等话题向加里宁研究员请教,加里宁研究员一一作答。

讲座结束后,加里宁研究员与部分师生在外文楼前、海棠花下合影留念,为此次学术交流画下圆满句号。

供稿/贺赫