学院新闻

北京大学蒙古学研究中心中蒙口岸调研纪实

2025-09-05

7月18日至28日,北京大学蒙古学研究中心在中蒙口岸开展为期11天的深度调研。中心主任王浩教授带领国别和区域研究专业及亚非语言文学专业研究生,沿着包头-乌拉特中旗-甘其毛都-满都拉-二连浩特-扎门乌德-呼和浩特一线,围绕口岸经济、生态合作、人文交流、历史文化等主题,考察中蒙口岸发展现状,行程3000多公里,获得了大量一手资料。7月22日,王浩教授应邀为甘其毛都出入境边防检查站授课。

口岸经济发展:智能化与跨境合作

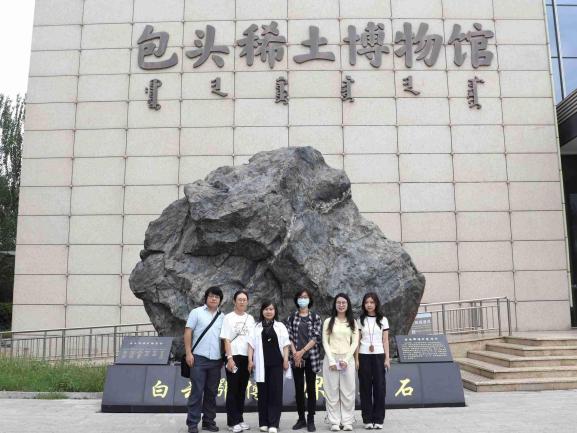

调研团首站抵达包头稀土博物馆,学习我国稀土产业发展的历程与成就,深刻认识我国保障关键矿产供应链和产业链安全的重大意义。

在包头稀土博物馆参观

在甘其毛都口岸,通过出入境边防检查站副站长李勇的讲解,调研团了解到口岸跨境铁路建设的最新进展、煤矿进出口贸易动态,以及中方企业在煤炭产业运营中面临的挑战。王浩教授以“中蒙俄经济走廊建设面临的机遇与挑战”为题为甘其毛都边检人员授课。

参观甘其毛都口岸

王浩授课和互动

在满都拉口岸,调研团考察了口岸边贸城、界碑广场及港务海关监管仓,并与林草、边检、海关等部门及能源企业座谈。双方围绕互市贸易区建设、海关监管创新、边检技术改革等话题深入交流。

在满都拉口岸参观交流

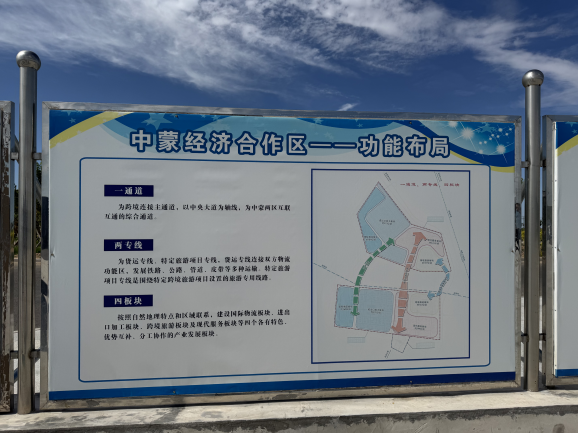

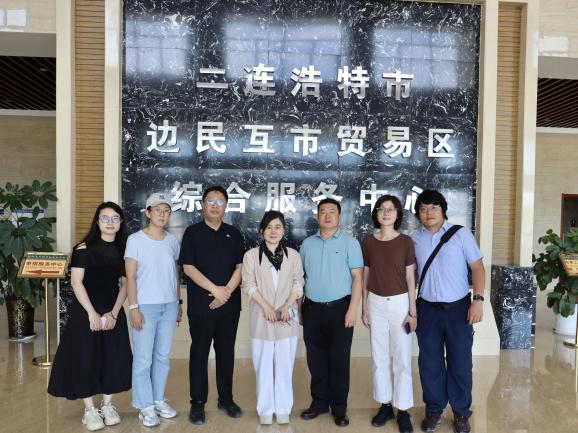

在二连浩特口岸,调研团聚焦跨境人员流动、进出口贸易数据及中蒙二连浩特-扎门乌德经济合作区规划,与二连浩特市政府、经济合作区管委会座谈,交流边检工作、中蒙边境合作区建设以及边民互市贸易区的发展。

在中蒙二连浩特-扎门乌德经济合作区调研

生态人文协同:技术共享与教育合作

在满都拉口岸,调研团听取达茂旗副旗长党晓宏详解内蒙古防沙治沙的技术路径,并就边疆生态治理合作、跨境区域协同发展研讨。辗转来到乌拉特中旗,调研团与民族事务委员会开展交流活动,民委刘秀萍主任提出建立校地实践基地构想,双方围绕边境人口空心化、中蒙生态治理合作、民族手工艺传承等议题深入交流。走上街头,调研团来到乌拉特中旗“金石交”融创商业街,该街区以民族手工艺品为载体,带动就业,成为铸牢中华民族共同体意识的实践样本。人文交流同样是此次调研的重点,通过内蒙古师范大学二连浩特国际学院、呼和浩特职业技术大学的参观与座谈,师生探讨了当地中蒙教育交流与合作趋势。

党晓宏副旗长分享治沙经验

在乌拉特中旗民委座谈

在手工艺研发基地

在二连浩特国际学院、呼和浩特职业技术大学参观交流

感悟红色文化:草原英雄小姐妹、四代护边员、乌兰牧骑

7月20日,师生参观草原英雄小姐妹龙梅玉荣的故居,学习姐妹俩舍生保护集体羊群的事迹,感悟爱国主义精神。随后,调研团来到甘其毛都走访护边员钢巴图一家。从爷爷到女儿四代人六十余载坚守边疆,展现边疆守护者的责任与担当。通过参观乌兰牧骑展馆,师生了解到这支被誉为“红色文艺轻骑兵”的队伍以歌舞戏剧传播党的政策、促进民族团结的历程。

在龙梅玉荣故居

与第三代护边员钢巴图夫妇交流

参观乌兰牧骑展馆

研究团将整合实地调研数据,结合文献分析,形成涵盖中蒙边境经贸、生态、教育等领域的系列研究成果,为推动中蒙双边关系发展贡献力量。

文案 | 覃芷枫

图片 | 调研团成员